La storia affascinante di Egnatia in Puglia

Egnatia, antica città messapica, racconta una storia ricca di cultura e commercio.

Qual è l'origine del nome Egnatia?

Il nome Gnathia, poi latinizzato in Egnatia, ha origini antichissime. Secondo gli studiosi, nella città si parlava una lingua di tipo illirico, molto vicina all’albanese moderno, ma con influssi e somiglianze nel segno grafico greco. Questa relazione è confermata dalle epigrafi ritrovate nelle necropoli, dove i segni incisi sulle tombe mostrano tratti comuni con il greco antico. Alcuni linguisti ritengono che proprio da quella lingua sia nato il nome Gnathia, che deriverebbe da una radice illyrica legata al significato di “bocca” o “imboccatura”. Un riferimento evidente alla forma naturale del suo approdo, un’insenatura che si apriva come una bocca sul mare Adriatico. Proprio quell’approdo naturale rese Egnatia uno dei porti più importanti dei Peuceti, il popolo che abitava questa parte di Puglia prima dell’arrivo dei Messapi e dei Romani.

Chi furono i Messapi e come nacque la città?

Lo storico Strabone, alla fine del I secolo a.C., descrive Egnatia come una città grande e ricca, fondata dai Messapi. Anche se le prove archeologiche non sono definitive, è certo che Gnathia fu una città-stato messapica, situata al confine con la Peucezia. Come tutte le città messapiche, era cinta da mura, ma, trovandosi sul mare, le fortificazioni correvano a semicerchio solo dalla parte verso terra. Le origini dell’abitato risalgono addirittura al XV secolo a.C.: in piena Età del Bronzo, un piccolo villaggio di capanne sorse sulle colline dell’acropoli. Nel corso dei secoli, questo villaggio si trasformò in una vera città di pietra, difesa da un muro di cinta a secco, cioè costruito senza malta né legante, ancora oggi in parte visibile. Attorno alla città si svilupparono proprietà agricole e un sistema di strade radiali che collegavano Egnatia con le altre grandi città messapiche come Oria e Ceglie Messapica. La città faceva parte della dodecapoli messapica, la federazione delle dodici città-stato che costituivano il cuore politico e culturale dei Messapi.

Qual è il significato della ceramica di Gnathia?

Tra il IV e il III secolo a.C., Egnatia visse una delle sue epoche più splendide, diventando un grande centro di produzione della celebre “Ceramica di Gnathia”. Si trattava di un vasellame raffinato, a vernice nera con decorazioni policrome, esportato in tutta la Magna Grecia e nel Mediterraneo. Queste ceramiche, oggi conservate nei musei di tutto il mondo, testimoniano la ricchezza artistica e commerciale della città.

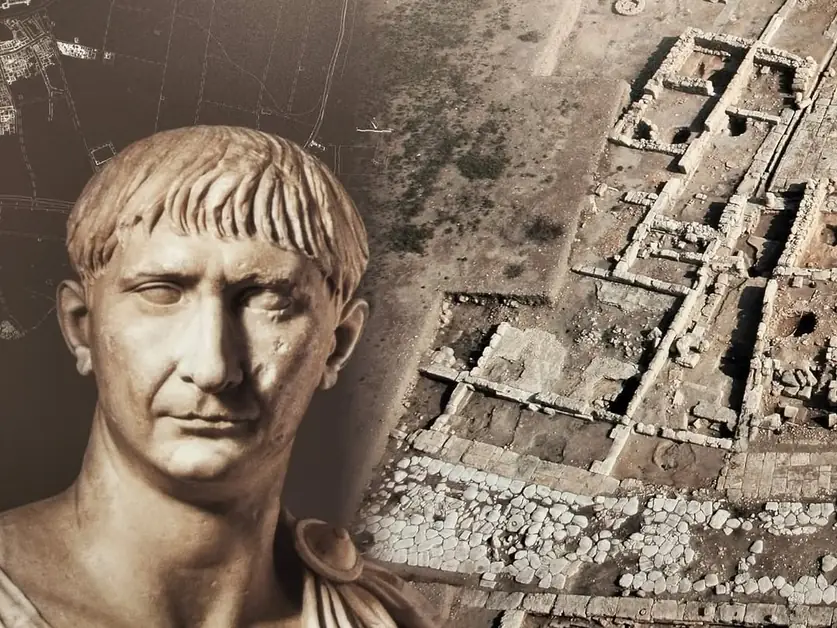

Come passò Egnatia da città messapica a romana?

Nel III secolo a.C., dopo le guerre contro Roma, Egnatia fu conquistata dai Romani e divenne una civitas foederata, poi un municipium. La sua posizione strategica lungo la costa la rese un punto cruciale per i commerci. Con la costruzione della Via Traiana – voluta dall’imperatore Traiano per collegare Benevento a Brindisi – Egnatia divenne una statio importante, un luogo di sosta per i viaggiatori e i mercanti diretti verso l’Oriente. Anche il poeta Orazio la cita nei suoi scritti, ricordando il passaggio per Egnatia durante il viaggio da Roma a Brindisi insieme a Mecenate nel 37 a.C.

Quali sono le tecniche costruttive di Egnatia?

Gli scavi archeologici hanno riportato alla luce un patrimonio straordinario di strutture romane: mura, fori, basiliche, terme, templi e anfiteatri. Le tecniche edilizie impiegate a Egnatia riflettono le varie fasi della sua storia. Si passa infatti dall’opus incertum, con pietre irregolari, all’opus africanum, con pilastri e riempimenti in pietrame, fino all’opus reticulatum e all’opus testaceum, tipiche dell’età romana imperiale. Durante il periodo di Marco Vipsanio Agrippa, nel I secolo a.C., Egnatia conobbe una grande monumentalizzazione urbana: vennero costruite la basilica civile, il foro, il criptoportico, le terme pubbliche e il porto. Il tutto in armonia con i gusti architettonici augustei, che puntavano a esaltare la grandezza di Roma anche nelle province.

Qual è il ruolo della Dea Cibele in Egnatia?

Nel II secolo d.C., con l’imperatore Traiano, la città visse un nuovo periodo di prosperità. In quest’epoca si costruirono edifici religiosi di grande valore, come il sacello delle divinità orientali e il tempio della Dea Cibele, simbolo di fecondità e rinascita. Qui si svolgevano i Ludi Megalenses, feste dedicate alla Magna Mater, con spettacoli e riti che celebravano il mito di Attis, il giovane dio che rappresentava la vegetazione e il ciclo delle stagioni. Nell’area sacra sono stati ritrovati frammenti di leoni in pietra, bassorilievi con la Magna Mater in trono, maschere votive e vasi rituali, oltre a iscrizioni dedicate alla sacerdotessa Flavia Cypare. Tutto ciò testimonia la forte presenza di culti orientali, che convivevano accanto alla religione ufficiale romana.

Quali erano le funzioni del foro e dell’anfiteatro?

Il foro di Egnatia, pavimentato con lastroni di tufo, era circondato da un portico di ordine dorico e rappresentava la piazza principale della città. Qui si svolgevano i commerci, le cerimonie pubbliche e le assemblee. Sull’acropoli, accanto al foro, si trovavano un tempio, due stoà (lunghi portici) e una piazza porticata collegata all’anfiteatro. L’anfiteatro romano, costruito in opus africanum, misurava circa 37 metri di lunghezza e 25 di larghezza. Oltre agli spettacoli, si pensa fosse utilizzato anche per assemblee civiche e cerimonie religiose.

Cosa si sa delle necropoli di Egnatia?

Fuori dalle mura, si estendevano le necropoli di Egnatia, da cui provengono molti dei reperti oggi conservati nel museo. Le tombe, spesso a camera o semicamera, risalenti al IV-III secolo a.C., erano decorate con affreschi dai motivi floreali e simbolici. Tra tutte, la più celebre è la Tomba delle Melagrane, scoperta nel 1971 e oggi visibile all’interno del Museo Archeologico di Egnazia. Le pareti sono ornate da rami d’edera e melagrane, simboli di fertilità e rinascita, e conservano ancora le porte monolitiche in pietra originali.

Qual è la storia di Egnatia in età paleocristiana e bizantina?

Con il diffondersi del Cristianesimo, tra il IV e il VI secolo d.C., molti edifici pagani furono trasformati o distrutti. La città divenne sede episcopale e furono costruite due grandi basiliche paleocristiane con splendidi mosaici geometrici e simboli cristiani. Il palazzo episcopale e il criptoportico testimoniano l’importanza religiosa raggiunta in questa fase. Tuttavia, tra guerre, epidemie e terremoti, Egnatia iniziò a declinare. Le invasioni gotiche e saracene devastarono la città, e la malaria contribuì allo spopolamento. I pochi abitanti rimasti si rifugiarono nell’entroterra, fondando nuovi centri come Fasano.

Qual è la storia moderna degli scavi di Egnatia?

Nel corso dei secoli, le rovine di Egnatia furono spesso saccheggiate. Durante l’Ottocento, ufficiali francesi e abitanti locali scavarono senza metodo alla ricerca di tesori da vendere, privando il sito di molti reperti preziosi. Solo nel 1912 iniziarono le prime indagini archeologiche scientifiche, poi riprese nel 1939, 1964 e 1978, anno in cui venne inaugurato il Museo Archeologico Nazionale di Egnazia. Oggi, grazie al lavoro dell’Università di Bari e della Soprintendenza Archeologia della Puglia, il sito continua a restituire nuove scoperte. Visitare Egnatia significa camminare tra duemila anni di storia, in uno dei luoghi più affascinanti e autentici della Puglia antica.